生态文明建设咨询服务中心成果展示系列四:环院团队解锁国家公园共治新路径

发布时间:2025-04-22

3月17日至4月12日,中国人民大学生态文明建设咨询服务中心(福州)在福建省福州市、南平市开展调研任务,围绕国家公园公众参与,以武夷山国家公园为样本,形成了《武夷山国家公园公众参与现状、问题与优化策略——基于黄村村、星村村、黄柏村的实地调查》报告。该报告以黄村村、星村村、黄柏村为样本,构建“生态-经济-文化”三维分析模型,揭示国家公园共建共享的实践密码,为生态治理现代化提供科学支撑,为国家公园治理输出“人大智慧”。

山野探题:从山林到社区的“共治解码”

3月28日至29日,指导老师马奔、孙晓副教授带队深入武夷山国家公园核心区,针对公众参与痛点开展实地调研。国家公园管理局负责人介绍,国家公园通过生态补偿机制,使辖区内居民年收入增长12%,但如何平衡保护与发展的“共生方程式”仍需破题。通过问卷调查,深入了解黄村村、星村村和黄柏村居民参与国家公园管理、建设情况,探究国家公园建设“谁来参与”“如何参与”的科学问题,逐步优化多主体参与国家公园管理制度机制。在南源岭村与武夷山国家公园福建管理局三级调研员黄智敏和村支书共同座谈,南源岭村作为国家公园入口社区,通过182家民宿构成“生态服务矩阵”,验证“绿水青山就是幸福靠山”的发展逻辑。

返榕后,指导老师马本组织理论深化研讨会,团队提出“生态-经济-文化”三维分析模型,结合问卷数据构建公众参与潜力评估模型。团队发现,本地居民对“茶叶生产”功能关注度(占比57.7%)远超“文化传承”(15.4%),而大部分受访者对为保护项目付费持积极态度,印证生态服务需求的市场潜力。

团队成员在武夷山国家公园入户访谈

团队成员与国家公园当地领导干部座谈

洞察症结:公众参与的“三重失衡”与破局之策

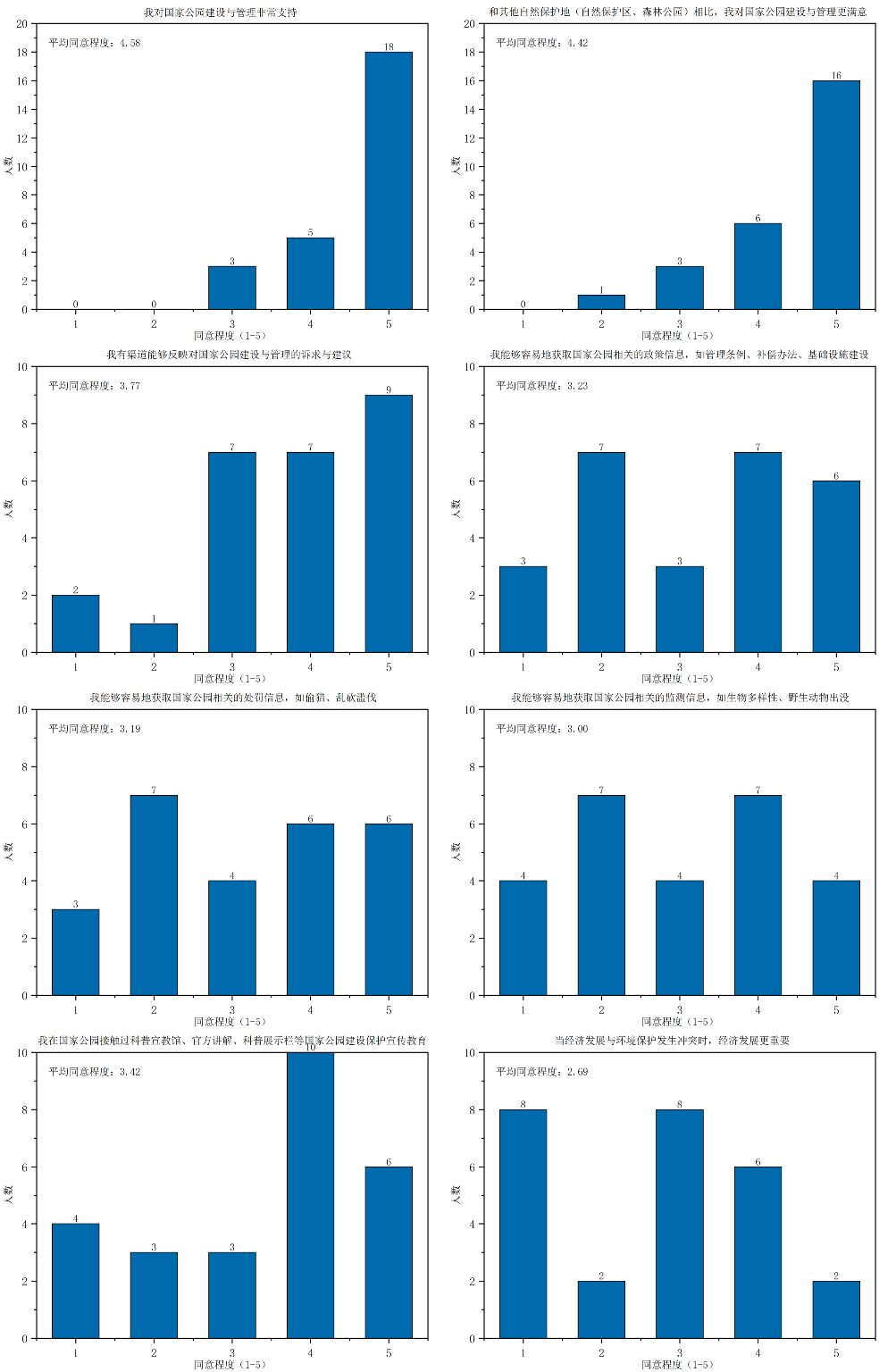

报告显示,武夷山国家公园公众参与呈现“三高三低”特征:生态活动参与度高、决策参与率低;短期志愿热情高、持续行动黏性低;经济功能认知度高、文化价值感知弱。大部分居民对于国家公园出台的社区相关政策信息基本上不了解,但整体上对国家公园的建设和管理表示支持。团队成员王宏志在调研手记中写道:“公众参与的深度和广度亟需提升,教育普及和政策引导应该是重要的可行路径。”

国家公园认知与参与不同问题结果分布

团队提出“双向赋能”优化路径:面向社区,建立多元化的参与渠道,如在线决策参与平台、社区意见征集站等,方便公众随时提交对国家公园建设管理的意见和建议;面向公众,利用多种渠道进行宣传,如社区公告栏、当地电视台、广播电台、社交媒体平台等,定期举办国家公园建设相关的讲座、展览等活动,提升公众对国家公园文化价值的认知,形成“共建共治共享”的良性循环。

团队成员调研手记

模型筑基:“三维模型”破解参与效能评估难题

团队突破传统“政府主导”框架,构建了“生态-经济-文化”三维分析模型,丰富国家公园治理理论体系;为武夷山国家公园提供“社区参与指南”,并为其他国家公园建设输出“武夷山经验”;通过实证数据支撑《国家公园法》细化公众参与条款,推动生态治理体系现代化;增强公众生态保护意识,培育“生态公民”文化,为生态文明建设注入社会动力。

“这套模型不仅诊断出参与短板,更精准识别出星村村的文化体验盲区、黄柏村的决策参与洼地。”生态环境学院副院长王克指出。目前,团队正根据指导老师意见,完善报告展示形式,深化对国家公园不同社区的参与模式和文化价值感知的比较研究,让“武夷山经验”辐射全国国家公园体系。

团队成果展示汇报

社区激活:从“政府主导”到“全民共治”的范式升级

从满山苍翠到村户檐下,这支团队践行“从实践中来,到实践中去”初心。报告提供的武夷山国家公园公众参与优化方案将成为生态文明治理的鲜活注脚——当每个村民都是生态管家,每位游客化为文化使者,“全民共治”的绿水青山终将绘就高质量发展的壮美画卷。