深耕八闽 智绘生态——生态环境学院“生态社会工程”咨询服务纪实

发布时间:2025-04-22

开篇:当学术之光照进绿水青山

2025年3月16日,中国人民大学生态环境学院师生团队依托生态文明建设咨询服务中心(福州)、武夷生态文明研究院,带着“解码两山密码,求解生态方程”的使命,踏上福建这片生态热土。以林尚立校长“把论文写在中国式现代化的火热实践中”为指引,团队围绕生态产品价值实现的国家命题,依托校地合作的深厚基础,在中国人民大学研究生院的指导支持下,开展为期四周的“生态社会工程”咨询服务。从福州的理论推演到南平的田野攻坚,师生以脚步丈量生态账本,用智慧破解转化难题,在八闽大地书写知行合一的“人大答卷”。

时代命题:瞄准国家战略的“三向攻坚”

学院紧扣国家生态产品价值实现试点需求,以福州为“实验室”、南平为“试验田”,聚焦三大核心攻关方向:

1.破冰数据困局——开展生态产品总值技术规范编制、核算和应用探索工作,面临着国家规范不健全、各地规范不统一、核算结果权威性不够可比性不强、核算数据支撑不足等突出问题,亟需构建地方政府生态产品总值(GEP)核算的技术支撑方案,打通部门数据壁垒;

2.解码价值密码——针对特定地域单元生态产品价值(VEP)核算,在全国范围内仅有北京门头沟区有较为成熟的理论和实践经验;研究完善特定地域单元生态产品价值(VEP)核算技术体系,对破解“有价无市”难题有重大意义;

3.凝练实践样本——深入调研和归纳总结南平市在生态资产管理、生态产品价值实现上的典型做法和成功经验,建立生态产品价值实现案例库,提炼可复制推广的“南平经验”,进行学理化阐释和全国性推介。

这一选题体系既基于生态环境学院与福建省南平市长期良好合作基础,又精准对接地方改革痛点,体现学术前沿性、现实应用性、地方需求性,通过真问题的真解决,把本次咨询服务和研究生培养改革任务落到实处。

学院召开行前筹备会

王克副院长为同学解读咨询服务项目

组学解题:“四组协同”锻造实战能力

“白天翻山越岭,夜里挑灯研讨,这才是真正的‘生态社会工程’!”2024级硕士生王宏志在日志中感慨。学院创新“四组协同”教学模式:

学科双轮驱动——经济学科与管理学科教师联合授课,前者聚焦价值核算方法论,后者深耕政策应用场景,形成“理论建模-机制设计-路径落地”培养闭环。

任务矩阵布局——10名学生分为四个攻坚小组:GEP核算组深挖数据整合技术,两个VEP小组分别攻关茶园与文旅场景,国家公园组探索国家公园共治路径,既分工明确又交叉协作。

时空精密穿插——行前理论推演、案例分析紧锣密鼓,驻点期间严格执行“日调研-晚研讨-周总结”节奏,福州阶段集中进行数据建模与报告打磨,形成“问题发现-方案迭代-成果产出”的完整链条。

人工智能赋能——学院党委书记贾铁英为团队讲授“人工智能大思政课”,强调AI在生态数据分析和政策模拟中的应用,提升学生跨学科融合能力。开课仪式上现场发布的“生态环境大语言模型(EE-LLM)”深度集成学院学术成果与DeepSeek R1 671B技术,助力生态文明建设咨询服务的高效智能化。

贾铁英书记在开课仪式现场发布“生态环境大语言模型(EE-LLM)”

围绕咨询服务选题探索教学模式创新

形成“日调研-晚研讨-周总结”节奏

实践析题:从田野褶皱中寻找“真问题”

在茶山茶厂“算细账”

“生态茶园每亩成本比传统模式高300元,但茶青价格翻倍,这笔账到底怎么算?”茶产业小组在南平星村镇茶山展开拉网式调研。面对茶农交叠着泥土与账本的手册,学生发明“成本收益对照表”,逐项标注农资投入、人力损耗与溢价空间。潮湿的春风裹着茶香,吹皱了满纸数据,却吹不散团队追问:“生态溢价如何穿透产业链条?”

团队成员在星村镇瑞芳茶厂调研

团队成员在漳墩镇小白茶母树基地调研

于古村巷陌“解方程”

生态文旅小组在五夫镇遭遇“价值黑箱”。古街扎染工坊老板坦言:“游客只为拍照,不愿为生态付费。”团队将问卷发放点从朱子古街延伸到省会商圈,发现文化标签的认知度与支付意愿呈几何级关联。“朱子IP不是背景板,而是定价要素!”一场关于“生态-文化协同增值”的头脑风暴在民宿阁楼激荡。

团队成员在五夫镇朱子古镇调研

团队成员在五夫镇白莲合作社调研

向密林深处“要答案”

国家公园小组在黄柏村发现“共治温差”。尽管生态补偿使农户年增收12%,但问及参与机制时,老茶农摆了摆手:“那是干部的事。”学生蹲在田埂边,用方言解释“全民共治”,却在调研手记写下困惑:“政策温度如何追上生态热度?”

团队成员在武夷山国家公园入户访谈

团队成员与国家公园当地领导干部座谈

手记拓题:纸笔间的认知迭代图谱

咨询服务期间,生态环境学院团队累计形成153篇调研手记、5.8万字实录。这些书写在方格纸上的文字,既是生态价值核算的信息载体,更见证着青年学子认知迭代的鲜活轨迹——从山间小路到江畔渔村,从传统村落的改造到生态文明的创新实践,每一篇手记都记录下了他们对自然的敬畏、对生态的思考以及对可持续发展的追求。既有对技术伦理的哲学思辨,也包含记录的三坊七巷调研细节,还有对求学精神的深切感悟。当10名学生的调研手记汇编成册时,一部关于“生态社会工程”人才培养的微观史已然成型。

茶产业小组的日志呈现典型跃迁轨迹:3月25日“成本核算的迷雾”、4月3日“溢价穿透产业链”、4月10日“溢价分配机制构想”,三阶段手记恰好对应“发现问题-分析问题-解决问题”的思考闭环。这种认知突破在生态文旅小组体现为“价值黑箱”的解码三部曲——从古街商铺的支付意愿调查,到文化标签的认知度实验,再到朱子IP的协同增值模型,手记中的涂改批注见证着思维蜕变。

国家公园小组的深夜研讨手记更具方法论价值:当定量模型遭遇“共治温差”现象时,学生用红笔标注“定量数据要解释质性困惑”。这种技术理性与人文关怀的交织,在最终报告中升华为“公众参与梯度补偿机制”,实现从田野观察到理论建构的质变。153篇手记不仅记录着具体问题的破解路径,更构建起“现象描述-问题凝练-方案设计”的思维框架,成为知行合一的鲜活注脚。

团队形成153篇调研手记,记录真实所感所学

成果答题:从田野到智库的“生态接力”

团队形成四维成果矩阵:

培养模式——探索研究生综合能力培养模式变革,强调理论与实践相结合,数据分析技能服务于决策和管理,以实用性重塑培养模式,提升新时代新文科和教育强国高层次人才培养能力,为研究生培养模式改革奠定基础。

课程案例——通过实践调研,总结可全国推广的生态文明地方经验,开发实践教学案例,将理论与实际相结合,丰富教学内容和形式,推动学术研究向应用型转化。同时作为研究生示范课程素材,提升生态环境学科研究生实践教学的人才培养质量。

报告方案——研究提出适用于福建南平市的VEP核算技术方案,深入分析地方生态产品价值实现的典型做法,创建具有推广价值的案例集,编写4篇规范调研报告,为生态资产管理报告和咨政建议的发布奠定基础,推动生态产品价值实现经验的全国性扩散。

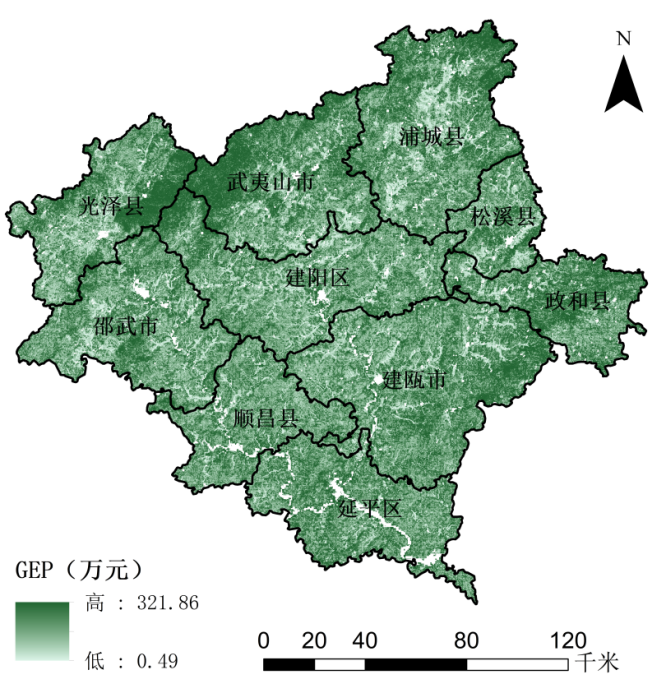

报告一《绿水青山的价值密码:GEP 核算绘就南平生态价值图谱》通过南平市GEP核算,建立“基础框架+特色指标”分级体系,破解生态总量核算难题,系统核算南平市生态产品总值(GEP)达12411.21亿元,为当地GDP的5.47倍,以科学数据揭开闽北生态家底,为“两山”转化提供决策支撑,其探索的“精度-效率”平衡路径,或为全国同类地区提供高效能的生态价值核算范式。

南平市2023年GEP空间分布

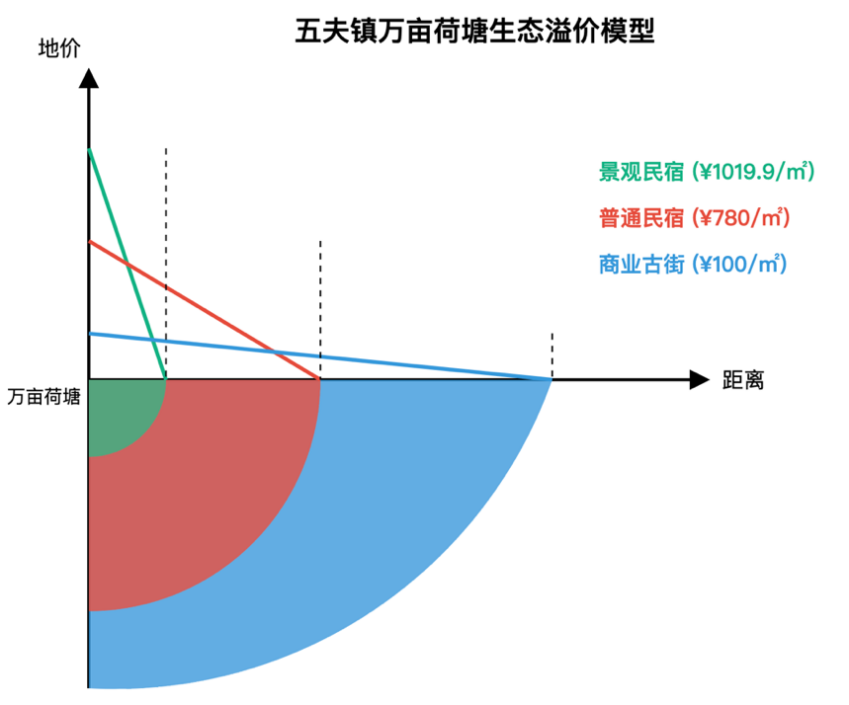

报告二《GEP到VEP:生态文旅项目价值识别与实现—基于五夫镇朱子文化旅游案例》聚焦“生态+文化”复合价值转化,首创“三元分解”核算模型,发现生态景观(万亩荷塘)对土地价值形成了明显的增值效应,呈现出随距离递减的梯度特征,为生态补偿与绿色金融提供科学锚点,为全国生态文化型旅游区价值核算提供“人大范式”。

生态溢价贡献度

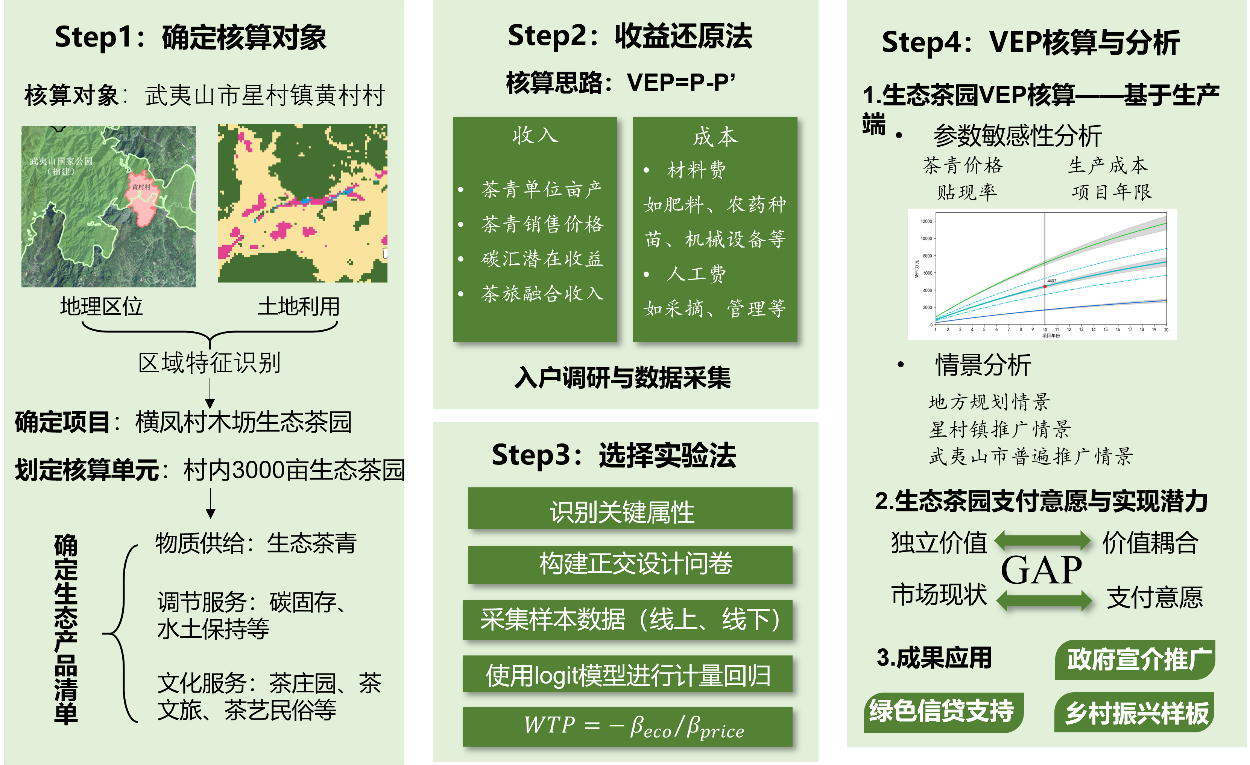

报告三《“岩骨花香”的生态账本:基于供需耦合的武夷山市黄村村生态茶园VEP核算》以星村镇黄村村3000亩生态茶园为样本,首创“生产端收益还原+消费端选择实验”双核模型,构建起从茶园到茶杯的全链条价值识别体系,揭示生态种植模式下茶青生态溢价,验证生态茶园每亩1777元增益,为绿色金融提供定价锚点,为生态农业价值转化提供“人大方案”。

生态茶园VEP核算研究框架图

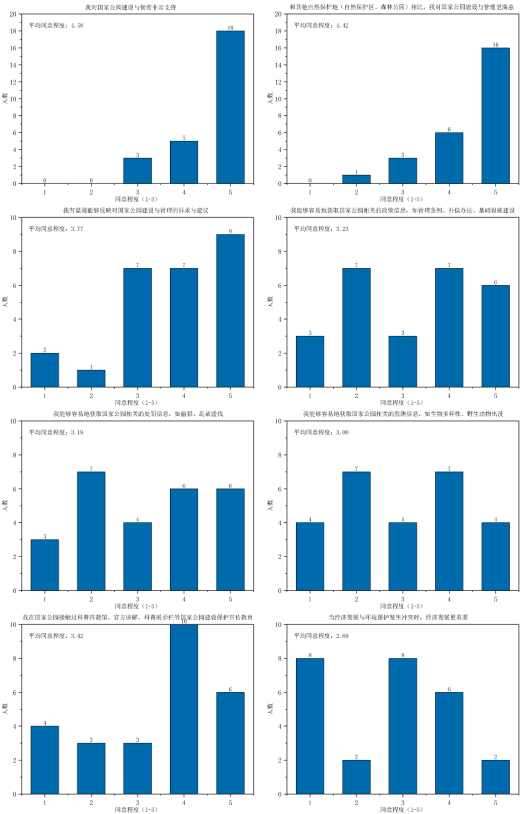

报告四《武夷山国家公园公众参与现状、问题与优化策略——基于黄村村、星村村、黄柏村的实地调查》以黄村村、星村村、黄柏村为样本,构建“生态-经济-文化”三维分析模型,结合Python爬虫技术、ROST CM 6.0软件以及入村入户实地访谈,揭示国家公园共建共享的实践密码,提出“双向赋能”路径,设计在线决策平台等参与渠道,破解“共治温差”困局,为国家公园治理输出“人大智慧”。

国家公园认知与参与不同问题结果分布

咨政建议——凝练支撑南平市生态产品价值实现的“生态标识认证体系”“文化IP赋能路径”等多维度政策建议;同时,将案例经验提升为国家政策建议,助力国家发改委的试点工作,为完善生态产品价值实现机制提供专业意见,产生全国性政策和社会影响。

4月14日成果汇报会上,生态环境学院副院长王克逐一点评各小组成果,肯定其在理论与实践结合、地方经验推广及政策建议方面的创新性,强调其对生态产品价值实现机制的深远影响,并提出进一步深化研究的方向,以期为国家生态文明战略贡献更多智慧。

咨询地方政府难题,提供专业政策建议

教师团队分工指导各小组成果报告

王克副院长逐一点评各小组成果

后勤护题:校地联动的“生态护航”

学院为在闽团队构建“三位一体”保障网络:

校地协同——学院与研究生院负责统筹协调,福州研究院、中华文明武夷研究院分别负责团队在福州、南平的食宿交通、上课教室和设备;南平市发改委协调提供调研点位,武夷山国家公园福建管理局安排驻村干部对接,实现“驻地-田野-课堂”无缝衔接;

师生共建——教师既当“学术导师”又做“生活管家”,班委会自主管理日程,学生互助互学,形成紧密的学习共同体;党小组牵头党建引领,确保思想引领与学术研究深度融合,营造积极向上的学术氛围;后勤组每日更新“能量补给包”,学生笑称“比校园更像家园”;

科技赋能——贾铁英书记在驻地临时架设生态环境大语言模型EE-LLM,智能模型辅助团队处理数据,让“数字腿”跨越山海,为生态研究插上“智慧之翼”,极大地提升了研究工作的效率和质量。

学院教职工团队分工明确、群策群力、有机衔接,2024级硕士生夏浩洋感慨,“他们既是学术导师,更是安全后盾。”

后勤保障分工明确,师生共建群策群力

党建引领教学实践

结语:青山不负,向绿而行

“咨询服务中心要成为理论创新的试验田,更要成为人才成长的练兵场。”正如林尚立校长在开课仪式上的嘱托,这支“生态尖兵”队伍带着5.5万字报告、4大实践案例踏上归程。实践不是理论的终点,而是新知的起点,更多人大学子已在绿水青山间找到学术的坐标——用脚步丈量中国,以智慧赋能生态,这或许正是“把论文写在祖国大地上”的生动注脚。