生态文明建设咨询服务中心成果展示系列三:环院团队破译生态茶园“绿色账本”

发布时间:2025-04-22

3月17日至4月12日,中国人民大学生态文明建设咨询服务中心(福州)在福建省福州市、南平市开展调研任务,探讨对特定地域单元生态产品价值(VEP)核算的技术与应用案例,形成了《“岩骨花香”的生态账本:基于供需耦合的武夷山市黄村村生态茶园VEP核算》报告。该报告由生态环境学院师生团队历时一月攻关,以星村镇黄村村3000亩生态茶园为样本,建立“供需双核”核算模型,揭示生态种植模式下茶青生态溢价,为生态农业价值转化提供“人大方案”。

实践突围:从指南到茶山的“价值解码”

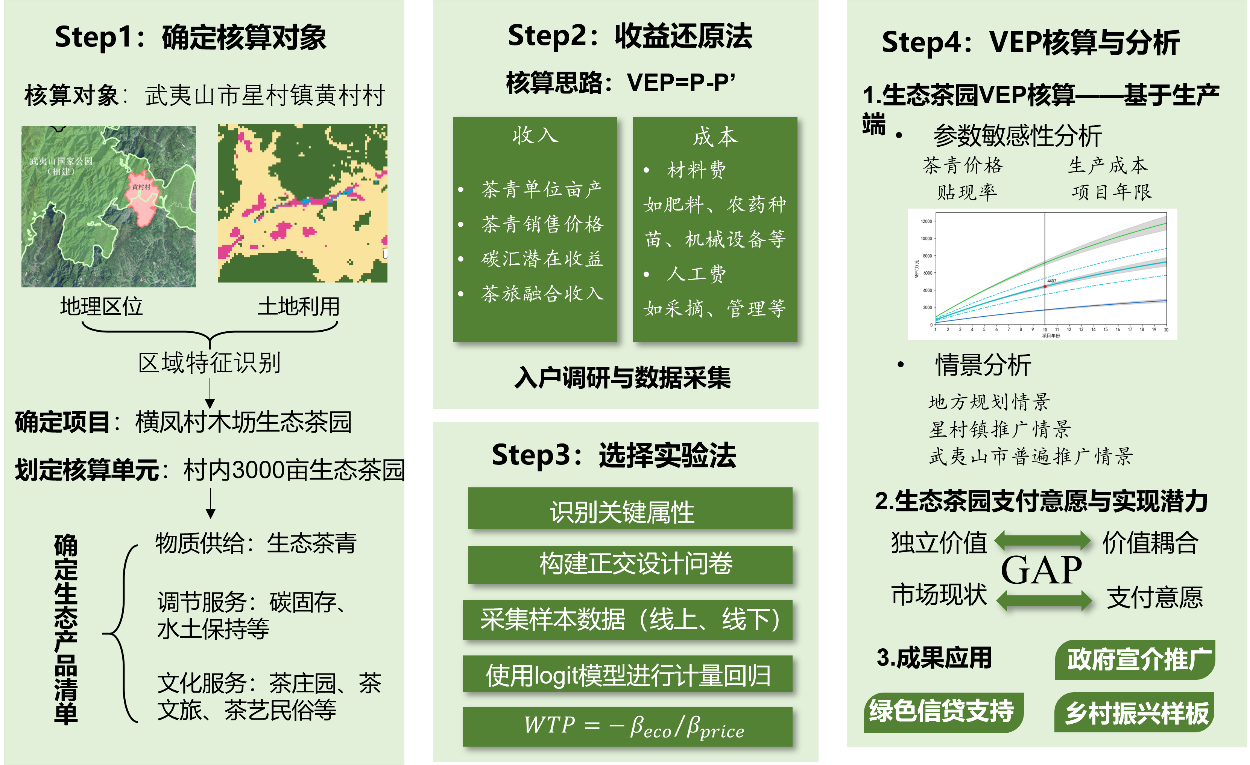

3月20日至21日,马本副教授领衔攻关小组,对《北京市特定地域单元生态产品价值(VEP)核算及应用指南》进行在地化改造,针对武夷岩茶特性,首创“生产端收益还原+消费端选择实验”耦合模型。24日,团队与南平市发改委郑科长座谈,初步了解南平市生态茶产业发展现状,探讨生态价值转化路径。

24日至27日,成员夏天辰、戴浩杰、蒋晶菲深入星村镇黄村村,在生态茶园中“解剖麻雀”:对比夏种大豆、冬植油菜的套种模式与传统茶园,发现管理成本提升了300-400元/亩,生态茶园每亩所需农药价格也高于非生态茶园120%;团队同步采集毛家洲自然村非生态茶园数据,建立成本-收益对照数据库,验证生态茶园的茶青较传统种植模式溢价20-30%。

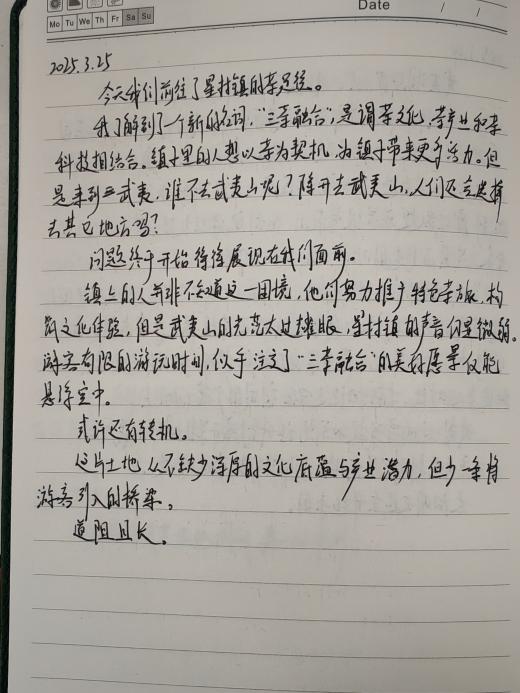

返榕后,赵浩副教授带队在三坊七巷开展“茶叶盲选实验”,50份问卷揭示消费端生态溢价密码:武夷山国家公园认证有明显的信任背书效应,能够显著提升消费者对产品的认可度和购买倾向。“每斤茶青蕴含的生态价值,似乎就是绿水青山转化为金山银山的密码。”团队成员蒋晶菲在调研手记上写道。

团队成员在漳墩镇小白茶母树基地调研

团队成员调研手记

数据透视:供需双维验证生态溢价

团队基于“特定地域单元生态产品价值(VEP)”核算理念,系统构建了涵盖生产端与消费端的“供需耦合”体系。收益还原法与选择实验法二者相结合,不仅拓展了生态产品价值核算的边界,也为生态资产的估值、生态补偿标准制定、绿色金融产品设计等提供了更系统和可信的支撑体系。“这两种方法从同一核心理念出发,在数据来源和计量路径上各自独立,但其估值结果在数量级上具有显著的一致性,能够在一定程度上相互印证。”指导老师马本强调。

生态茶园VEP核算研究框架图

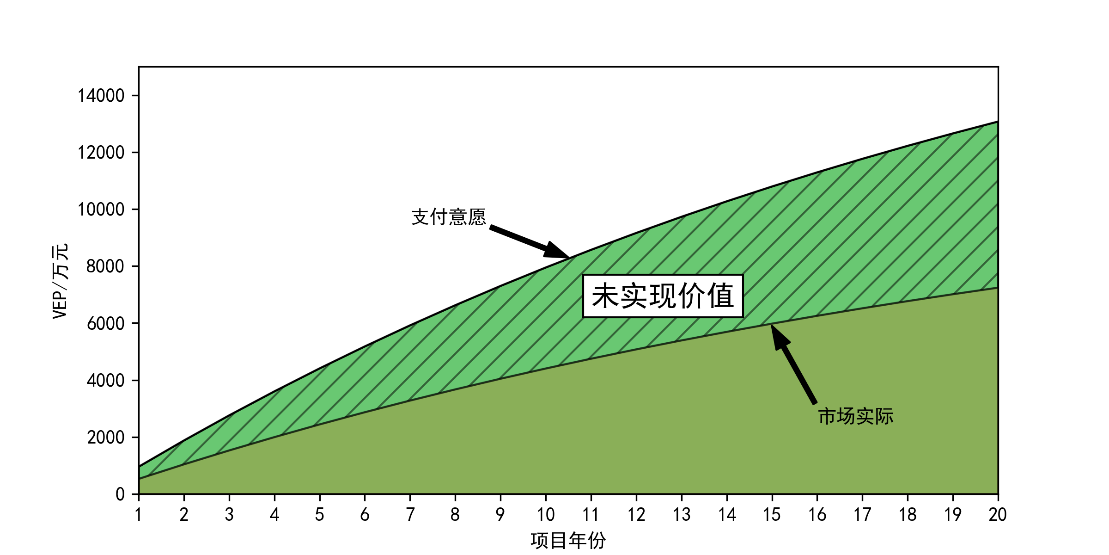

报告显示,收益还原法基于实际经营数据测算出生态茶园每年的VEP为533万元,10年贴现后为4407万元;而选择实验法则基于消费者支付意愿估算出生态茶园每年的生态溢价总量约为999.9万元,贴现后总值约为8268万元,印证生态标签的强溢价效应。

创新解题:破解“无形价值”量化难题

现状测度:通过收益还原法对生态与非生态茶园的实际种植收益进行比较,生态茶青平均售价比非生态茶园高出20%-30%。在成本结构可控的前提下,生态茶园形成每亩1777元的生态增益,年度生态价值增量占总收益的49.4%。

基于生产端和消费端的生态茶园VEP比较测算

预期表达:通过选择实验法对生态茶园产品在市场端的溢价能力进行测算。消费者对生态种植方式的偏好显著,愿意为“有机肥+生物防治”的茶叶支付平均202元/斤的溢价价格,其中约30%的支付意愿可归因于生态茶青属性。

“收益还原法与选择实验法的联合使用,不仅从数据维度提升了核算精度,也从理论结构上支撑了生态产品价值多元性与可实现路径的展开,构成了兼具现实操作性与前瞻引导性的VEP核算范式。”生态环境学院副院长王克表示。目前,团队正将模型适配武夷山10.58万亩茶园,初步计算预计全域推广年VEP可突破1.88亿元。

团队成果展示汇报

治理升维:让每一片茶叶承载生态价值

从座谈会的研讨到茶山的泥泞小道,从访谈问卷的数据洪流到政府文件的政策转化,这支团队在闽北大地跑通“产学研用”闭环,逐渐探索出一条“以绿定价、凭绿交易”的路径,生态账本对接市场逻辑,“绿水青山”的转化通道将越走越宽。